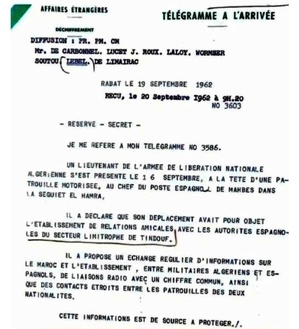

Le document précise que l'officier algérien a indiqué à son homologue espagnol que l'objectif de sa visite était "d'établir des relations amicales" entre l'Algérie et l'Espagne dans la région voisine de Tindouf. Il a également suggéré un échange régulier d'informations militaires entre les deux parties, et a même proposé la mise en place de communications radio sécurisées entre les armées algérienne et espagnole pour assurer une coordination étroite lors des patrouilles frontalières.

Se rapprocher de l'Espagne contre le Maroc

Cette proposition algérienne révèle clairement la volonté du régime militaire algérien de créer des alliances avec des puissances étrangères, même si ces puissances étaient d'anciens colonisateurs, dans le but de faire face au Maroc. Elle montre également que, depuis son indépendance, l'Algérie considérait le Royaume du Maroc comme un ennemi stratégique, ce qui l’a poussée à chercher un soutien extérieur pour renforcer sa position militaire dans la région.

Ce document met en lumière la duplicité du discours algérien, qui, à l'époque, se faisait le promoteur d’une position anti-coloniale et appelait à la solidarité maghrébine, tout en cherchant en secret à se rapprocher de l'Espagne contre le Maroc. Cette contradiction perdure encore aujourd'hui, puisque l'Algérie continue de se présenter comme un défenseur du "droit à l'autodétermination", tout en soutenant des groupes séparatistes et en les hébergeant sur son territoire, ignorant les principes de bon voisinage.

Le rôle majeur du Maroc dans l'indépendance de l'Algérie.

La divulgation de ce document secret éclaire les vérités sur les politiques algériennes envers le Maroc depuis les premiers jours de son indépendance, que le Royaume avait soutenue financièrement et militairement.

Cela renforce la compréhension de la nature du régime militaire algérien, qui ne respecte aucun principe de bon voisinage et ne reconnaît pas le rôle majeur du Maroc dans l'indépendance de l'Algérie.

Méfie-toi de celui à qui tu as fait du bien… ( إتَّقِ شرَّ من أحسنتَ إليهِ)

Le Maroc, à peine devenu indépendant, a apporté un énorme soutien à la résistance algérienne… Il est important de souligner l'engagement constant du Maroc envers l'Algérie dans sa quête de liberté, dès les débuts de son indépendance. Sous la direction éclairée du Feu Le Roi Mohammed V, le Maroc a fait preuve d'une solidarité active envers le peuple algérien, qui se battait alors contre le colonialisme français. Que ce soit lors de l'indépendance, en 1957 devant l'Assemblée des Nations unies, ou en 1960, à travers son appel au peuple marocain, le Roi Mohammed V a toujours affirmé son soutien indéfectible à l'Algérie : « La Journée de l’Algérie est la nôtre. Sa cause est la vôtre. Il est de notre devoir de continuer à apporter notre aide et notre appui à l’Algérie dans sa lutte, et de redoubler d’efforts pour faire triompher son droit et hâter sa victoire. »

Une ambition panafricaine

La position du Maroc en faveur de l’indépendance algérienne a attiré les foudres des autorités coloniales. Les pressions diplomatiques et économiques exercées sur le Royaume avaient pour objectif de le contraindre à réduire son soutien. Cependant, malgré ces défis, le Maroc a maintenu sa ligne, convaincu que la libération de l’Algérie était une étape essentielle pour l’unité et la stabilité du Maghreb.

En soutenant la cause algérienne, le Maroc a inscrit son action dans une vision plus large : celle de construire un Maghreb uni et souverain, capable de relever les défis communs. Le Roi Mohammed V a souvent souligné que la libération de l’Algérie constituait une étape vers l’émancipation totale de l’Afrique du Nord du joug colonial. Cette solidarité dépassait donc le cadre bilatéral et reflétait une ambition panafricaine.

Solidarité active et soutien logistique essentiel

L'appui du Maroc à l'indépendance de l'Algérie a dépassé le cadre des discours et des manœuvres diplomatiques. Le Royaume a engagé des ressources humaines, matérielles et logistiques pour soutenir les efforts de libération. Les bases arrière du Front de Libération Nationale (FLN) situées sur le sol marocain ont été déterminantes dans l'organisation de la résistance armée et politique algérienne. Dès le commencement de la guerre d'indépendance, le Maroc a ouvert ses frontières et a fourni un soutien logistique essentiel. Les villes frontalières telles qu'Oujda et Berkane sont devenues des refuges pour les combattants algériens. Ces localités ont été des points de transit pour les armes, les médicaments et les financements nécessaires à la lutte. Le FLN a également eu accès à des zones sécurisées pour planifier ses opérations militaires et politiques. Les camps d'entraînement établis sur le territoire marocain ont permis de former des combattants, garantissant ainsi la continuité et l'intensification des actions armées contre l'occupant.

Soutien militaire et financier

Le Maroc a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement en armements et en munitions. Ces initiatives étaient directement supervisées par les autorités marocaines, souvent en étroite collaboration avec les dirigeants du FLN. Des réseaux d'approvisionnement sophistiqués ont été établis pour acheminer des matériels militaires vers les maquis algériens. De plus, des contributions financières provenant de diverses sources marocaines, y compris des campagnes de collecte organisées par des citoyens, ont renforcé l'effort de guerre algérien. Le Royaume a également accueilli plusieurs figures emblématiques de la lutte algérienne, leur offrant un refuge sûr face aux représailles coloniales. Les responsables du FLN, tels qu'Ahmed Ben Bella avant son incarcération, ont trouvé au Maroc un espace propice pour organiser leurs actions politiques et militaires. Parallèlement, des milliers de réfugiés algériens, fuyant les horreurs de la guerre, ont été accueillis sur le sol marocain.

Le Maroc leur a fourni assistance et protection, illustrant ainsi une solidarité populaire qui dépassait les frontières.

La guerre des sables

À l'indépendance du Maroc en 1956, Mohammed V a décliné la proposition de la France de restituer des territoires marocains annexés à l'Algérie, en échange de la cessation de l'hébergement des combattants du FLN. Le roi considérait cette offre comme un « coup de poignard dans le dos » envers les « frères algériens » et réussit à conclure un accord le 6 juillet 1961 avec Ferhat Abbas, le chef du Gouvernement provisoire de la République algérienne.

Feu Le Roi Hassan II avait rejeté les frontières héritées du colonialisme et avait sollicité l'ouverture de discussions avec les dirigeants algériens. Ben Bella, qui avait pris le pouvoir après l'indépendance en écartant Ferhat Abbas, le président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), avait opposé un refus en affirmant que les frontières étaient inviolables. En octobre 1963, l'Algérie avait mené une attaque qui avait coûté la vie à dix soldats marocains à Hassi Beida. En réponse, le Maroc avait réagi, déclenchant ainsi la guerre des sables, qui avait duré trois semaines. Les pertes humaines étaient évaluées à 39 pour le Maroc contre 850 selon les chiffres algériens. Boumediene avait exprimé avec amertume : « Hagrouna », signifiant qu'ils avaient été méprisés.

Par Mohammed Yassir Mouline

L'accueil

L'accueil

Réconciliation franco-algérienne : Un pacte de réalignement aux conséquences sahariennes

Réconciliation franco-algérienne : Un pacte de réalignement aux conséquences sahariennes