Voici les questions que l’ODJ Média a poser à Abdallah Bensmaïn, qui soit chaleureusement remercié pour ses réponses éclairantes et sans complaisance.

Quand vous entrez dans ce Salon du livre, qu’est-ce qui vous frappe d’abord : ce qui a changé… ou ce qui a disparu ?

Ce qui me frappe, c’est l’absence de reconnaissance pour les fondateurs du Salon International de l’Edition et du Livre que Mohammed Benaissa avait présenté alors comme une « Foire du livre ». Ce salon dont la création avait été annoncée à la clôture du colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc organisé par la publication Sindbad et les services culturels de l’Ambassade de France, en particulier le Bureau du Livre, les 5, 6 et 7 décembre 1987. Je suis surpris, par exemple, qu’il n’y ait pas une salle de conférence portant le nom de Jaouad Bounouar, directeur de publication de Sindbad, libraire, éditeur et plusieurs fois Commissaire du Siel. Ce serait une reconnaissance amplement méritée pour Jaouad Bounouar qui fut la cheville ouvrière du colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc qui a été à l’origine de la création du Salon International du Livre et de l’Edition.

Dans le prolongement de cette dynamique fut lancé le Prix Grand Atlas qui a récompensé des fictions, des essais, avec des ouvertures sur le théâtre et la poésie, édités au Maroc et le soutien financier à l’édition par les services culturels français. Le Prix Grand Atlas lancé en 1991 survivra jusqu’en 2012, avec des pauses en 1994, 2003 et 2008. En 2011, le prix qui était organisé en été, sera organisé en automne pour être en phase avec la rentrée littéraire. Après avoir été exclusivement consacré à la littérature d’expression française, il s’est ouvert à celle d’expression arabe à partir du début des années 2000, et depuis 2004, la traduction est systématiquement à l’honneur (sauf en 2005).

La première édition du Prix Grand Atlas fut présidée par François Nourissier et sa dernière édition en 2012 par Colette Fellous. Dans l’intervalle, des noms prestigieux de la littérature et de la culture française se relayeront à la présidence du Prix Grand Atlas : Georges Duby, Jean d'Ormesson, Jean Daniel, Bernard Pivot, Edmonde Charles-Roux, Erik Orsenna, André Miquel, Mohammed Arkoun, JMG Le Clézio, Jacques Julliard, Régis Debray, Catherine Clément. Si la présidence du Prix Grand Atlas ne fut pas occupée par un auteur marocain, ses jurys par contre réunissaient des auteurs et essayistes marocains avec leurs homologues français autour de la table.

Dans le même esprit, une salle Mohamed Benaissa ne serait que justice pour un ministre de la Culture dont le nom restera lié à la création du SIEL. Je n’oublierais pas, enfin, la gratitude que devraient montrer les services culturels de l’Ambassade de France pour le volontarisme de Guy de la Chevalerie qui en était le responsable et l’action de Robert Durand qui en était le chef du Bureau du livre sans lesquels le colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc n’aurait pas eu la dimension franco-marocaine, avec invitation de l’édition tunisienne, qu’il avait eu. Honorer leur mémoire au sein du Stand de l’Institut français ne serait que justice rendue à ces personnes qui avaient largement contribué au colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc, la renaissance du « livre francophone » au Maroc et, partant, à la naissance du SIEL en lequel le visionnaire et activiste de la culture Mohamed Benaissa avait cru.

Après le Festival d’Asilah qui se perpétue depuis 1977, le SIEL doit son existence et sa pérennisation à la pugnacité de Mohamed Benaissa qui en a fait un rendez-vous annuel de plus en plus international, le faisant sortir du tête à tête culturel franco-marocain, à tout le moins dans le secteur de l’édition et du livre. C’est un héritage dont les ministres de la Culture qui lui ont succédé restent redevables et la moindre des actions serait d’honorer sa mémoire à chaque édition du SIEL.

Le Salon du Livre enfin rend hommage aux auteurs mais qu’en est-il des éditeurs, des journalistes culturels, des distributeurs et même des imprimeurs ou des libraires qui sont des maillons essentiels de la chaîne du livre, une chaîne du livre qui apporta sa pleine contribution au colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc ?

Le SIEL a pris une dimension politique qui le fait passer à côté de l’essentiel : la chaîne du livre dans laquelle l’auteur est, certes, le vecteur du rayonnement culturel d’une nation et une pièce maîtresse mais qui resterait dans la solitude de son œuvre sans les petites mains qui le portent à chaque étape de sa naissance et de son existence. Bref, le SIEL est une vitrine qui ne rend pas compte de l’écosystème du livre dans sa dimension « industrie culturelle ». La création d’un « Prix SIEL » récompensant des auteurs, des éditeurs ou des libraires, pourrait également constituer un moment à chacune de ses éditions.

Dans les années 70 ou 80, un écrivain marocain était souvent aussi un intellectuel, un militant, parfois un opposant. Aujourd’hui, que reste-t-il de cette figure ? L’écrivain est-il encore un contre-pouvoir ? Les grandes figures de la critique littéraire ont disparu ou se sont tues. La société n’a-t-elle plus besoin de critique ?

Un écrivain a toujours représenté une des figures de l’intellectuel. C’est l’une de ses représentations. Dans les années 70-80 le débat idéologique était prégnant dans le débat public. L’intellectuel pensait contre le pouvoir. Ce qui est une tradition de la définition même de l’intellectuel, penser contre le pouvoir, penser contre le communément établi. Reprenez les écrits de cette période de Tahar Ben Jelloun, Abdellatif Laabi, Abdelkébir Khatibi et de tant d’autres encore…

L’intellectuel n’est plus un contre-pouvoir au sens traditionnel du terme, il ne pense plus contre le pouvoir mais pour renforcer la parole du pouvoir. Cette évolution n’est pas propre au Maroc, elle connait une certaine universalité comme le montre les think tank par exemple ou le phénomène de ce qu’il est convenu d’appeler le complexe militaro-intellectuel qui ne produit pas des armes mais des idées.

Des paroles de contestation existent, certes, mais sont inaudibles et ne trouvent pas d’écho à l’instar des paroles de connivence qui font consensus au sein des pouvoirs. La presse en est la manifestation quotidienne et visible de cette dérive consensuelle, de cette façon de faire bloc autour de la parole dominante : celui qui n’est pas d’accord n’a qu’à se taire, sinon on le fera taire par la fermeture des espaces d’expression que sont en particulier les médias qui, dans l’ensemble, ne sont plus dans la diversité des opinions.

Une publication comme The Washington Post vient d’établir des règles pour corseter la rubrique « Opinions » qui ne doit publier que des contributions qui prennent « la défense de deux piliers : les libertés individuelles et le libre marché ». Cette règle vient rappeler que les chartes éditoriales ne sont pas faites pour libérer la parole mais pour l’encadrer ! Le fait mérite d’être signalé car l’initiative vient du Washington Post, une référence journalistique et un phare de la liberté de la presse.

Vous avez connu les cafés littéraires de Rabat, les librairies de quartier, les revues clandestines. Que répondez-vous aux jeunes qui disent : “Il n’y a plus d’espaces pour penser ensemble” ?

Oui, en effet, j’ai vécu cette période ou des revues étaient lues sous le manteau et des livres censurés photocopiés clandestinement pour être lus en cachette… J’ai encore dans ma bibliothèque quelques ouvrages photocopiés, des spécimens de ces ouvrages et revues, interdits de diffusion publique… ramenés dans les bagages avec la crainte d’être pris « le livre dans le sac » lors des contrôles douaniers.

Durant ces années, les réunions publiques pour rencontrer ou écouter des écrivains, des penseurs en général étaient organisées dans les universités. Les Instituts français ont joué un rôle important dans ce contexte. C’était des espaces où les débats culturels en général avaient droit de cité et étaient quasi quotidiens à l’occasion de conférences, projections de films, représentations théâtrales, expositions, un débat culturel qui ne débordait pas sur des thématiques à caractère politique ou idéologique comme par une sorte d‘entente tacite entre les conférenciers et le public venu les écouter.

Je me souviens de cette confidence de Fatima Mernissi qui m’avait dit : « Je présente mes livres à l’Institut Culturel Français car c’est là que se trouvent les lecteurs francophones ». Dans les années 70, 80 ou même 90, les cafés littéraires n’existaient pas et les signatures accompagnées de débat dans les librairies étaient plus que rares…

Le problème actuellement n’est pas l’absence d’espaces pour penser ensemble mais une pensée tenue en laisse par une sorte de consensus général qui bride la pensée synonyme d’esprit critique, un esprit qui apporte la contradiction, remue le couteau dans la plaie pour attirer l’attention sur cette plaie de celui qui la porte. Albert Londres avait écrit cette règle pour le journalisme mais elle reste valable pour les métiers où s’exerce la réflexion « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie en mettant dans la balance son crédit, son honneur, sa vie. ».

Mais encore une fois, ce n’est pas une spécificité marocaine, cela relève depuis une vingtaine d’années de l’ordre universel. Ce phénomène de « la parole sous le boisseau » est le mieux partagé. Ce n’est plus « cachez-moi ce sein que je ne saurais voir », mais « faites taire cette parole que je ne saurais entendre » ! Ecrire pour se taire est devenue une sorte de règle.

Il faut travailler sur la liberté d’expression qui n’est pas que dans le journalisme pour s’en rendre compte et je travaille sur la question depuis une dizaine d’années pour les besoins d’un livre sur la liberté de la presse qui n’est pas « impossible » seulement en ce siècle mais l’a été à travers l’histoire de l’humanité… toutes civilisations et époques confondues, toutes idéologies et systèmes politiques confondus !

La poésie, les chroniques, les essais d’antan faisaient débat dans les journaux, parfois même dans la rue. Le silence autour des livres vous inquiète-t-il ?

Le silence autour des livres ne m’inquiète pas, il me pousse à réfléchir, à essayer de comprendre et à trouver des explications basées sur des faits et non des vues de l’esprit. Le volume « culturel » s’est réduit dans la presse où il n’y a plus de suppléments dédiés à la culture à proprement parler. En dehors d’Al Alam qui résiste avec son supplément hebdomadaire, la presse en générale réserve à la culture un espace beaucoup plus limité.

Ceci dit, le livre y est présent et on en parle beaucoup, plus même qu’il y une vingtaine d’années.

Tel Quel, L’Economiste sont engagés dans cette voie. Libération, Al Bayane réservent des espaces pour des entretiens avec les auteurs et même Le Matin s’est engagé dans la promotion du livre.

Il n’y a pas de silence autour du livre mais une certaine absence d’analyse littéraire des livres.

Ecrire sur un livre n’est plus, à proprement parler et en général, un acte journalistique de critique littéraire, mais un acte de promotion qui relève de la publicité et qui s’interdit toute réserve sur l’oeuvre présentée en elle-même et pour elle-même. C’est une critique également qui n’inscrit pas les œuvres dans l’histoire de la littérature, des critiques qui abordent les œuvres sans dimension sociale et moins encore politique ou esthétique. C’est une critique qui est plus dans les mondanités que dans la littérature car, en fait, les journalistes qui font office de critiques littéraires ne possèdent pas les outils de la critique littéraire que sont l’histoire, la sociologie, la sémiologie, le structuralisme, la psychanalyse, par exemple.

La lecture pertinente d’une œuvre littéraire passe par la maîtrise des outils de la critique littéraire.

Dans les années 70, 80, 90… les responsables des pages Culture étaient des littéraires de formation, des écrivains confirmés comme Abdelkrim Ghellab qui avait présidé l’Union des Ecrivains du Maroc et Abdeljebbar Shimi qui en était membre actif. Al Alam a gardé cette tradition avec Najib Khoudari qui est passé par la faculté des Lettres et publié de la poésie, Mohamed Bachkar qui a fait des études de littérature et est auteur de plusieurs recueils de poèmes.

Kalid Jamai et Abdallah Memmes à l’Opinion étaient des lauréats de la Faculté des Lettres. Cela ne s’invente pas mais Abdallah Memmes était docteur en littérature qu’il enseignait à l’université. La littérature française n’avait pas de secret pour lui qui savait ce qu’était le Nouveau Roman, la littérature latino-américaine et s’était spécialisé dans la littérature maghrébine.

Pour ma part, j’ai dirigé le supplément culturel de L’Opinion avec une formation en aéronautique, mais surtout littéraire. Le CV que j’avais présenté à L’Opinion se résumait à quelques poèmes et des coupures de presse se faisant l’écho de mes récitals poétiques qui étaient censés résumer mon parcours littéraire avant de mener des études en littérature, avec une concentration en sémiotique et psychanalyse du discours, littéraire ou autre. Pour l’anecdote, un de mes exercices de faculté portait sur l’analyse du discours prononcé par Saddam Hussein le 8 août 1979, quelques jours après une tentative de coup d’Etat déjouée. C’est une façon de dire que l’inconscient ne se manifeste pas que dans la littérature et les arts !

A L’Opinion, la Culture a toujours été une affaire de spécialiste : Nabyl Lahlou, dramaturge et comédien, a dirigé la page Théâtre de l’Opinion, Abdou Achouba, le cinéaste, sa page Cinéma. Abdelkader Benabdallah qui intervenait sur le Cinéma dans la page Culture préparait une thèse en sémiologie de l’image qu’il plaçait sous l’autorité théorique de Christian Metz, la référence en la matière.

C’était le cas également à Al Ittihad Al Ichtiraki dont le supplément que dirige Abdelhamid Jmahri, littéraire de formation et poète, fut dirigé par Hassan Nejmi, littéraire de formation, auteur de plusieurs recueils de poèmes, ancien président de l’Union des Ecrivains du Maroc, Président du Pen Club International, Section Maroc et membre fondateur de la Maison de la Poésie du Maroc, sans oublier Mohamed Achaari, poète et écrivain, qui avait présidé également aux destinées de l’Union des Ecrivains du Maroc, membre de l’Académie du Maroc et ancien ministre de la Culture.

Lamalif, Sindbad et Al Asas pour les mensuels, à une époque où la culture était considérée de gauche au Maroc, aussi bien pour les quotidiens que pour les périodiques, étaient dans la même configuration : la littérature était une affaire de spécialiste de la littérature comme la sociologie, pour prendre un exemple, était une affaire de sociologues selon cette règle que je fais mienne : chacun son métier et les vaches seront bien gardées.

C’est un constat, ce n’est pas une nostalgie !

Le style a changé. L’écriture aussi. Que pensez-vous des romans d’aujourd’hui : trop plats ? trop pressés ? Ou simplement le reflet d’un monde qui court sans pause ? Dans votre propre écriture, sentez-vous que le passé revient comme une urgence ? Écrivez-vous aujourd’hui pour vous souvenir… ou pour ne pas être oublié ?

Je ne pense pas global, je pense au cas par cas. Je vais m’abstenir de porter des jugements qui généralisent.

Les romans d’aujourd’hui sont-ils trop plats, trop pressés, le style a-t-il changé, l’écriture ? Ce sont des termes génériques qui ne rendent pas justice à des individualités. Je pense en particulier à Mahi Binebine, à Mohamed Leftah et à quelques autres qui, pris individuellement, ont écrit des œuvres cohérentes et de portée littéraire incontestable. Je pense à cette littérature carcérale issue des années de plomb (et des camps de Tindouf, avec Ali Atmane) qui a donné des œuvres marquantes qui relèvent de la littérature autobiographique et du témoignage.

Il est indéniable que les romans d’aujourd’hui, au Maroc, ne sont pas écrits comme les romans d’hier. Ainsi en est-il de la littérature française : Claude Simon n’écrivait pas comme Victor Hugo ou comme Emile Zola, Albert Camus n’écrivait pas comme Honoré de Balzac et Philippe Sollers n’écrivait ni comme les uns ni comme les autres.

La séquence historique en littérature, dans son environnement culturel, national et international, des Driss Chraïbi, des Abdelkébir Khatibi, des Khaïr-Eddine, de l’Ecole de Tanger (Mohamed Choukri, Mohamed Mrabet, Driss Charhadi) n’est pas celle des auteurs d’aujourd’hui.

Des livres se publient, certes, mais dans des conditions d’édition qui interrogent : le compte d’auteur et l’édition subventionnée n’ont pas les contraintes de l’édition traditionnelle où la qualité d’une œuvre littéraire n’est pas affirmée par l’auteur lui-même ou un éditeur qui ne prend ni risque financier ni risque intellectuel pour éditer un ouvrage. L’absence de comité de lecture est une absence de filtre qui peut être préjudiciable à une œuvre qui se dit littéraire comme l’absence de contrôle de qualité peut être préjudiciable aux produits de consommation, à la santé même des consommateurs.

Ce qui me frappe, c’est l’absence de reconnaissance pour les fondateurs du Salon International de l’Edition et du Livre que Mohammed Benaissa avait présenté alors comme une « Foire du livre ». Ce salon dont la création avait été annoncée à la clôture du colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc organisé par la publication Sindbad et les services culturels de l’Ambassade de France, en particulier le Bureau du Livre, les 5, 6 et 7 décembre 1987. Je suis surpris, par exemple, qu’il n’y ait pas une salle de conférence portant le nom de Jaouad Bounouar, directeur de publication de Sindbad, libraire, éditeur et plusieurs fois Commissaire du Siel. Ce serait une reconnaissance amplement méritée pour Jaouad Bounouar qui fut la cheville ouvrière du colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc qui a été à l’origine de la création du Salon International du Livre et de l’Edition.

Dans le prolongement de cette dynamique fut lancé le Prix Grand Atlas qui a récompensé des fictions, des essais, avec des ouvertures sur le théâtre et la poésie, édités au Maroc et le soutien financier à l’édition par les services culturels français. Le Prix Grand Atlas lancé en 1991 survivra jusqu’en 2012, avec des pauses en 1994, 2003 et 2008. En 2011, le prix qui était organisé en été, sera organisé en automne pour être en phase avec la rentrée littéraire. Après avoir été exclusivement consacré à la littérature d’expression française, il s’est ouvert à celle d’expression arabe à partir du début des années 2000, et depuis 2004, la traduction est systématiquement à l’honneur (sauf en 2005).

La première édition du Prix Grand Atlas fut présidée par François Nourissier et sa dernière édition en 2012 par Colette Fellous. Dans l’intervalle, des noms prestigieux de la littérature et de la culture française se relayeront à la présidence du Prix Grand Atlas : Georges Duby, Jean d'Ormesson, Jean Daniel, Bernard Pivot, Edmonde Charles-Roux, Erik Orsenna, André Miquel, Mohammed Arkoun, JMG Le Clézio, Jacques Julliard, Régis Debray, Catherine Clément. Si la présidence du Prix Grand Atlas ne fut pas occupée par un auteur marocain, ses jurys par contre réunissaient des auteurs et essayistes marocains avec leurs homologues français autour de la table.

Dans le même esprit, une salle Mohamed Benaissa ne serait que justice pour un ministre de la Culture dont le nom restera lié à la création du SIEL. Je n’oublierais pas, enfin, la gratitude que devraient montrer les services culturels de l’Ambassade de France pour le volontarisme de Guy de la Chevalerie qui en était le responsable et l’action de Robert Durand qui en était le chef du Bureau du livre sans lesquels le colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc n’aurait pas eu la dimension franco-marocaine, avec invitation de l’édition tunisienne, qu’il avait eu. Honorer leur mémoire au sein du Stand de l’Institut français ne serait que justice rendue à ces personnes qui avaient largement contribué au colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc, la renaissance du « livre francophone » au Maroc et, partant, à la naissance du SIEL en lequel le visionnaire et activiste de la culture Mohamed Benaissa avait cru.

Après le Festival d’Asilah qui se perpétue depuis 1977, le SIEL doit son existence et sa pérennisation à la pugnacité de Mohamed Benaissa qui en a fait un rendez-vous annuel de plus en plus international, le faisant sortir du tête à tête culturel franco-marocain, à tout le moins dans le secteur de l’édition et du livre. C’est un héritage dont les ministres de la Culture qui lui ont succédé restent redevables et la moindre des actions serait d’honorer sa mémoire à chaque édition du SIEL.

Le Salon du Livre enfin rend hommage aux auteurs mais qu’en est-il des éditeurs, des journalistes culturels, des distributeurs et même des imprimeurs ou des libraires qui sont des maillons essentiels de la chaîne du livre, une chaîne du livre qui apporta sa pleine contribution au colloque sur l’édition, l’importation et la diffusion du livre au Maroc ?

Le SIEL a pris une dimension politique qui le fait passer à côté de l’essentiel : la chaîne du livre dans laquelle l’auteur est, certes, le vecteur du rayonnement culturel d’une nation et une pièce maîtresse mais qui resterait dans la solitude de son œuvre sans les petites mains qui le portent à chaque étape de sa naissance et de son existence. Bref, le SIEL est une vitrine qui ne rend pas compte de l’écosystème du livre dans sa dimension « industrie culturelle ». La création d’un « Prix SIEL » récompensant des auteurs, des éditeurs ou des libraires, pourrait également constituer un moment à chacune de ses éditions.

Dans les années 70 ou 80, un écrivain marocain était souvent aussi un intellectuel, un militant, parfois un opposant. Aujourd’hui, que reste-t-il de cette figure ? L’écrivain est-il encore un contre-pouvoir ? Les grandes figures de la critique littéraire ont disparu ou se sont tues. La société n’a-t-elle plus besoin de critique ?

Un écrivain a toujours représenté une des figures de l’intellectuel. C’est l’une de ses représentations. Dans les années 70-80 le débat idéologique était prégnant dans le débat public. L’intellectuel pensait contre le pouvoir. Ce qui est une tradition de la définition même de l’intellectuel, penser contre le pouvoir, penser contre le communément établi. Reprenez les écrits de cette période de Tahar Ben Jelloun, Abdellatif Laabi, Abdelkébir Khatibi et de tant d’autres encore…

L’intellectuel n’est plus un contre-pouvoir au sens traditionnel du terme, il ne pense plus contre le pouvoir mais pour renforcer la parole du pouvoir. Cette évolution n’est pas propre au Maroc, elle connait une certaine universalité comme le montre les think tank par exemple ou le phénomène de ce qu’il est convenu d’appeler le complexe militaro-intellectuel qui ne produit pas des armes mais des idées.

Des paroles de contestation existent, certes, mais sont inaudibles et ne trouvent pas d’écho à l’instar des paroles de connivence qui font consensus au sein des pouvoirs. La presse en est la manifestation quotidienne et visible de cette dérive consensuelle, de cette façon de faire bloc autour de la parole dominante : celui qui n’est pas d’accord n’a qu’à se taire, sinon on le fera taire par la fermeture des espaces d’expression que sont en particulier les médias qui, dans l’ensemble, ne sont plus dans la diversité des opinions.

Une publication comme The Washington Post vient d’établir des règles pour corseter la rubrique « Opinions » qui ne doit publier que des contributions qui prennent « la défense de deux piliers : les libertés individuelles et le libre marché ». Cette règle vient rappeler que les chartes éditoriales ne sont pas faites pour libérer la parole mais pour l’encadrer ! Le fait mérite d’être signalé car l’initiative vient du Washington Post, une référence journalistique et un phare de la liberté de la presse.

Vous avez connu les cafés littéraires de Rabat, les librairies de quartier, les revues clandestines. Que répondez-vous aux jeunes qui disent : “Il n’y a plus d’espaces pour penser ensemble” ?

Oui, en effet, j’ai vécu cette période ou des revues étaient lues sous le manteau et des livres censurés photocopiés clandestinement pour être lus en cachette… J’ai encore dans ma bibliothèque quelques ouvrages photocopiés, des spécimens de ces ouvrages et revues, interdits de diffusion publique… ramenés dans les bagages avec la crainte d’être pris « le livre dans le sac » lors des contrôles douaniers.

Durant ces années, les réunions publiques pour rencontrer ou écouter des écrivains, des penseurs en général étaient organisées dans les universités. Les Instituts français ont joué un rôle important dans ce contexte. C’était des espaces où les débats culturels en général avaient droit de cité et étaient quasi quotidiens à l’occasion de conférences, projections de films, représentations théâtrales, expositions, un débat culturel qui ne débordait pas sur des thématiques à caractère politique ou idéologique comme par une sorte d‘entente tacite entre les conférenciers et le public venu les écouter.

Je me souviens de cette confidence de Fatima Mernissi qui m’avait dit : « Je présente mes livres à l’Institut Culturel Français car c’est là que se trouvent les lecteurs francophones ». Dans les années 70, 80 ou même 90, les cafés littéraires n’existaient pas et les signatures accompagnées de débat dans les librairies étaient plus que rares…

Le problème actuellement n’est pas l’absence d’espaces pour penser ensemble mais une pensée tenue en laisse par une sorte de consensus général qui bride la pensée synonyme d’esprit critique, un esprit qui apporte la contradiction, remue le couteau dans la plaie pour attirer l’attention sur cette plaie de celui qui la porte. Albert Londres avait écrit cette règle pour le journalisme mais elle reste valable pour les métiers où s’exerce la réflexion « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie en mettant dans la balance son crédit, son honneur, sa vie. ».

Mais encore une fois, ce n’est pas une spécificité marocaine, cela relève depuis une vingtaine d’années de l’ordre universel. Ce phénomène de « la parole sous le boisseau » est le mieux partagé. Ce n’est plus « cachez-moi ce sein que je ne saurais voir », mais « faites taire cette parole que je ne saurais entendre » ! Ecrire pour se taire est devenue une sorte de règle.

Il faut travailler sur la liberté d’expression qui n’est pas que dans le journalisme pour s’en rendre compte et je travaille sur la question depuis une dizaine d’années pour les besoins d’un livre sur la liberté de la presse qui n’est pas « impossible » seulement en ce siècle mais l’a été à travers l’histoire de l’humanité… toutes civilisations et époques confondues, toutes idéologies et systèmes politiques confondus !

La poésie, les chroniques, les essais d’antan faisaient débat dans les journaux, parfois même dans la rue. Le silence autour des livres vous inquiète-t-il ?

Le silence autour des livres ne m’inquiète pas, il me pousse à réfléchir, à essayer de comprendre et à trouver des explications basées sur des faits et non des vues de l’esprit. Le volume « culturel » s’est réduit dans la presse où il n’y a plus de suppléments dédiés à la culture à proprement parler. En dehors d’Al Alam qui résiste avec son supplément hebdomadaire, la presse en générale réserve à la culture un espace beaucoup plus limité.

Ceci dit, le livre y est présent et on en parle beaucoup, plus même qu’il y une vingtaine d’années.

Tel Quel, L’Economiste sont engagés dans cette voie. Libération, Al Bayane réservent des espaces pour des entretiens avec les auteurs et même Le Matin s’est engagé dans la promotion du livre.

Il n’y a pas de silence autour du livre mais une certaine absence d’analyse littéraire des livres.

Ecrire sur un livre n’est plus, à proprement parler et en général, un acte journalistique de critique littéraire, mais un acte de promotion qui relève de la publicité et qui s’interdit toute réserve sur l’oeuvre présentée en elle-même et pour elle-même. C’est une critique également qui n’inscrit pas les œuvres dans l’histoire de la littérature, des critiques qui abordent les œuvres sans dimension sociale et moins encore politique ou esthétique. C’est une critique qui est plus dans les mondanités que dans la littérature car, en fait, les journalistes qui font office de critiques littéraires ne possèdent pas les outils de la critique littéraire que sont l’histoire, la sociologie, la sémiologie, le structuralisme, la psychanalyse, par exemple.

La lecture pertinente d’une œuvre littéraire passe par la maîtrise des outils de la critique littéraire.

Dans les années 70, 80, 90… les responsables des pages Culture étaient des littéraires de formation, des écrivains confirmés comme Abdelkrim Ghellab qui avait présidé l’Union des Ecrivains du Maroc et Abdeljebbar Shimi qui en était membre actif. Al Alam a gardé cette tradition avec Najib Khoudari qui est passé par la faculté des Lettres et publié de la poésie, Mohamed Bachkar qui a fait des études de littérature et est auteur de plusieurs recueils de poèmes.

Kalid Jamai et Abdallah Memmes à l’Opinion étaient des lauréats de la Faculté des Lettres. Cela ne s’invente pas mais Abdallah Memmes était docteur en littérature qu’il enseignait à l’université. La littérature française n’avait pas de secret pour lui qui savait ce qu’était le Nouveau Roman, la littérature latino-américaine et s’était spécialisé dans la littérature maghrébine.

Pour ma part, j’ai dirigé le supplément culturel de L’Opinion avec une formation en aéronautique, mais surtout littéraire. Le CV que j’avais présenté à L’Opinion se résumait à quelques poèmes et des coupures de presse se faisant l’écho de mes récitals poétiques qui étaient censés résumer mon parcours littéraire avant de mener des études en littérature, avec une concentration en sémiotique et psychanalyse du discours, littéraire ou autre. Pour l’anecdote, un de mes exercices de faculté portait sur l’analyse du discours prononcé par Saddam Hussein le 8 août 1979, quelques jours après une tentative de coup d’Etat déjouée. C’est une façon de dire que l’inconscient ne se manifeste pas que dans la littérature et les arts !

A L’Opinion, la Culture a toujours été une affaire de spécialiste : Nabyl Lahlou, dramaturge et comédien, a dirigé la page Théâtre de l’Opinion, Abdou Achouba, le cinéaste, sa page Cinéma. Abdelkader Benabdallah qui intervenait sur le Cinéma dans la page Culture préparait une thèse en sémiologie de l’image qu’il plaçait sous l’autorité théorique de Christian Metz, la référence en la matière.

C’était le cas également à Al Ittihad Al Ichtiraki dont le supplément que dirige Abdelhamid Jmahri, littéraire de formation et poète, fut dirigé par Hassan Nejmi, littéraire de formation, auteur de plusieurs recueils de poèmes, ancien président de l’Union des Ecrivains du Maroc, Président du Pen Club International, Section Maroc et membre fondateur de la Maison de la Poésie du Maroc, sans oublier Mohamed Achaari, poète et écrivain, qui avait présidé également aux destinées de l’Union des Ecrivains du Maroc, membre de l’Académie du Maroc et ancien ministre de la Culture.

Lamalif, Sindbad et Al Asas pour les mensuels, à une époque où la culture était considérée de gauche au Maroc, aussi bien pour les quotidiens que pour les périodiques, étaient dans la même configuration : la littérature était une affaire de spécialiste de la littérature comme la sociologie, pour prendre un exemple, était une affaire de sociologues selon cette règle que je fais mienne : chacun son métier et les vaches seront bien gardées.

C’est un constat, ce n’est pas une nostalgie !

Le style a changé. L’écriture aussi. Que pensez-vous des romans d’aujourd’hui : trop plats ? trop pressés ? Ou simplement le reflet d’un monde qui court sans pause ? Dans votre propre écriture, sentez-vous que le passé revient comme une urgence ? Écrivez-vous aujourd’hui pour vous souvenir… ou pour ne pas être oublié ?

Je ne pense pas global, je pense au cas par cas. Je vais m’abstenir de porter des jugements qui généralisent.

Les romans d’aujourd’hui sont-ils trop plats, trop pressés, le style a-t-il changé, l’écriture ? Ce sont des termes génériques qui ne rendent pas justice à des individualités. Je pense en particulier à Mahi Binebine, à Mohamed Leftah et à quelques autres qui, pris individuellement, ont écrit des œuvres cohérentes et de portée littéraire incontestable. Je pense à cette littérature carcérale issue des années de plomb (et des camps de Tindouf, avec Ali Atmane) qui a donné des œuvres marquantes qui relèvent de la littérature autobiographique et du témoignage.

Il est indéniable que les romans d’aujourd’hui, au Maroc, ne sont pas écrits comme les romans d’hier. Ainsi en est-il de la littérature française : Claude Simon n’écrivait pas comme Victor Hugo ou comme Emile Zola, Albert Camus n’écrivait pas comme Honoré de Balzac et Philippe Sollers n’écrivait ni comme les uns ni comme les autres.

La séquence historique en littérature, dans son environnement culturel, national et international, des Driss Chraïbi, des Abdelkébir Khatibi, des Khaïr-Eddine, de l’Ecole de Tanger (Mohamed Choukri, Mohamed Mrabet, Driss Charhadi) n’est pas celle des auteurs d’aujourd’hui.

Des livres se publient, certes, mais dans des conditions d’édition qui interrogent : le compte d’auteur et l’édition subventionnée n’ont pas les contraintes de l’édition traditionnelle où la qualité d’une œuvre littéraire n’est pas affirmée par l’auteur lui-même ou un éditeur qui ne prend ni risque financier ni risque intellectuel pour éditer un ouvrage. L’absence de comité de lecture est une absence de filtre qui peut être préjudiciable à une œuvre qui se dit littéraire comme l’absence de contrôle de qualité peut être préjudiciable aux produits de consommation, à la santé même des consommateurs.

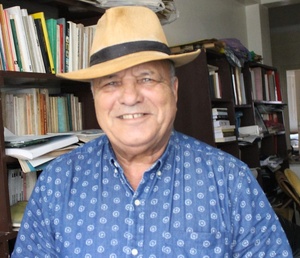

Légende : Sur la photo de Gauche à Droite, Jaouad Bounouar remettant un exemplaire du livre Blanc des actes du colloque sur l’édition, au Ministre de la Culture, Mohamed Benaissa, Guy de la Chevalerie, Rpbert Durand, Abdallah Bensmaïn.

Une littérature qui se construit dans la rigueur ne peut faire l’économie du regard extérieur et professionnel dans l’édition. En France, Gallimard, Le Seuil… sont des labels de qualité d’une œuvre littéraire ou de réflexion. Quel éditeur peut se prévaloir de ce statut au Maroc ?

Personnellement, je n’écris ni pour me souvenir ni pour oublier ou pour ne pas être oublié. Je ne sais même pas pourquoi j’écris et je ne me suis jamais posé cette question… en dehors du journalisme qui est « un métier de plume » que j’ai exercé durant une cinquantaine d’années pour me loger et me nourrir, pour subvenir aux besoins de ma famille.

Dans votre génération, publier était une aventure collective : discussions, soirées, tracts, refus. Quel est le livre marocain des années 70, 80 ou 90 que vous souhaiteriez voir réédité aujourd’hui pour qu’une nouvelle génération y trouve sa voix ?

Une génération littéraire n’a pas une voie, elle a des voies. Driss Chraïbi, Aziz Lahbabi, Ahmed Sefrioui appartiennent plus ou moins à une même génération, mais quelle similitude entre « La boite à merveilles » de Sefrioui et « Le passé simple » de Chraïbi ? De fait pour ma génération et celle qui l’a précédé, la littérature était en effet une aventure collective.

En France, André Breton ne serait pas André Breton sans le Surréalisme qui fit entendre les voix de Paul Eluard, Louis Aragon, Guillaume Apollinaire, l’inventeur du calligramme poétique, par exemple. En Tunisie, le groupe qui s’était constitué autour de la revue Alif a donné des noms comme celui de Salah Garmadi, Mohamed Aziza, Moncef Ghachem et Ridha Kefi. En Algérie, Jean Sénac et son émission « Poésie sur tous les fronts » ont donné les poètes de la génération des années 70 qui fait toujours référence, avec Youssef Sebti, Abdelhamid Laghouati, sans oublier que le groupe Aouchem que fréquentait Sénac a donné les grands peintres de ces 50 dernières années : Issiakhem, Khadda, Martinez, etc. Moi-même, j’évoluais dans un groupe créé à mon initiative, Le Terrain Vague qui se constituait de jeunes poètes en construction, si l’on peut dire, ainsi que le dit Lacan de l’enfant. Un jeune poète, un jeune écrivain a besoin des ainés pour l’aider à s’améliorer, d’un environnement humain et culturel pour s’épanouir à travers l’échange et la lecture, comme un enfant a besoin de ses parents pour apprendre à marcher et même à parler.

Dans cette dynamique le Maroc a fait école avec Souffles, une revue et un groupe animés par Abdellatif Laabi, dont sont issus les Tahar Ben Jelloun, Mostafa Nissaboury, Abdelaziz Mansouri, et tant d’autres romanciers et poètes encore.

Alif, Souffles, Poésie sur tous les Fronts furent porteurs de la révolution poétique, picturale et littéraire au Maghreb des années 60-70, sans oublier Intégal portée par Mohamed Melihi et la critique d’art Toni Maraini ou Pro Culture fondée et animée par Omar Malki, un véritable esthète de la poésie si cette expression signifie quelque chose.

L’esprit de groupe ne semble plus souffler sur la littérature Maghrébine, en général, marocaine en particulier. Si la production y est florissante, aucune revue ne semble porter cette dynamique et chaque auteur travaille dans la solitude, loin d’une quelconque dynamique de groupe comme en furent des modèles Alif, en Tunisie, Souffles au Maroc, dans les années 60-70.

Si la poésie est inexistante, dans cette littérature des années 2000, la complexité des formes littéraires et de la pensée semble avoir cédé devant la tentation de séduire que porte le maître-mot : communiquer. Ebranler le lecteur dans ses convictions, le faire adhérer à une vision du monde et de la société, fomenter la révolte esthétique semblent être devenus des archaïsmes littéraires qui ne font plus rêver les romanciers souvent autoproclamés, portés par une critique littéraire mondaine à souhait et de connivence qui s’autorise d’elle-même et seulement d’elle-même et jamais de l’histoire littéraire.

Quel livre, j’aimerais voir réédité ? Je n’ai pas de réponse à cette question par contre je conseillerais à un « jeune » auteur « en construction » de lire « L’enfant de sable » de Tahar Ben Jelloun, « Le chemin des ordalies » de Abdellatif Laabi, « La mère du printemps » de Driss Chraïbi, « Le livre du sang » de Abdelkébir Khatibi, « Les étoiles de Sidi Moumen » de Mahi Binebine, pour la littérature marocaine et de s’imprégner de la littérature mondiale, ne serait qu’à travers ses incontournables, classiques et contemporains. En poésie, je lui conseillerais sans hésiter la poésie de Tahar Ben Jelloun, Abdellatif Laabi et les poètes palestiniens dont il a traduit les poèmes, Mostafa Nissaboury, Mohamed Loakira, Mohammed Khaïr-Eddine, Abdelaziz Mansouri… et l’incontournable « Le lutteur de classe à la manière taoïste » de Abdelkébir Khatibi.

J’attirerais également son attention sur ce fait : nul n’est à sa propre école selon le principe que l’économie du langage à laquelle appartient la littérature est une économie circulaire. Depuis les temps les plus reculés, l’humanité ne fait que recycler les mots et les idées des générations passées… C’est peut être ça la grande leçon d’humilité d’Abou Nouwas qui demande à son Maître de l’autoriser à écrire des poèmes et qui l’autorisa sous condition : commencer par apprendre 1000 poèmes. Revenu annoncer à son Maître qu’il avait appris 1000 poèmes, celui-ci lui demanda de les oublier avant d’être autorisé à écrire de la poésie. La lecture de « L’auteur et ses doubles » de Abdelfattah Kilito est un chemin qui peut mener à cette forme d’humilité.

Dans la même perspective comment ne pas citer Rachid Boudjedra « En fait, écrire, c’est se souvenir, comme disait Proust. Se souvenir non seulement de soi-même mais aussi des autres textes. Nous retrouvons là la tautologie de l’intertextualité où finalement nous disons toujours la même chose, où toute littérature est la répétition d’une autre littérature et ainsi de suite. » ou encore Jorge Luis Borges qui disait « Quand on commence à écrire, on imite ses maîtres, par modestie ou par ambition. ».

D’abou Nouwas à Rachid Boudjedra, en passant par Jorge Louis Borges, l’écriture s’inscrit dans une forme d’épigonisme, souvent assumé, parfois nié, comme le montrent l’emprunt et le plagiat dans la littérature, la musique et les arts d’une façon générale.

Enfin, si vous pouviez parler au jeune homme que vous étiez en 1975, dans une revue militante ou une salle de rédaction, que lui diriez-vous à la lumière du monde littéraire de 2025, dans un monde où on like, scrolle… et oublie, un monde où on peut s’autoéditer en un clic. Est-ce une libération ou une solitude ?

Je lui dirais de la façon la plus simple qui soit qu’il ne faut pas lâcher la proie pour son ombre, la réalité pour son simulacre, la vérité pour le mensonge qui lui en tient lieu, par exemple dans l’information, sous forme de fake news et de deep fake. Comme Mr Jourdain, il doit apprendre à faire la différence entre ce qui est prose et ce qui est poésie ! En somme un écrivain comme un journaliste ne vient pas au monde par génération spontanée mais appartient à une lignée, s’inscrit dans l’héritage des maîtres qui l’ont précédé… Ni Dieu ni Maître est un slogan qui n’a pas de prise dans la réalité.

C’est André Breton qui disait qu’un mauvais poème reste un mauvais poème, fut-il surréaliste. Autrement dit, un mauvais poème est un mauvais poème qu’il soit écrit au crayon, au stylo, à la machine à écrire ou au clavier d’ordinateur, comme un plagiat reste un plagiat, copié d’un livre ou d’un fichier électronique.

J’expliquerais à ce jeune auteur ou journaliste que l’écrivain et le journaliste ne se font pas écrire leurs œuvres et leurs articles par d’autres personnes ou par l’Intelligence Artificielle Générative. La littérature comme le journalisme ne sont pas du « prêt à penser » ou du « prêt à écrire », ce sont des signatures qui ne s’approprient que leur création et jamais celle d’un autre auteur, d’un autre journaliste ou d’une application d’Intelligence Artificielle qui fonctionne selon des algorithmes, fut-elle le génie littéraire et journalistique lui-même… qui ne peut l’être, en fait, qu’en apparence et seulement en apparence.

Le journalisme n’est pas dans la synthèse documentaire, aussi fine et originale soit-elle, il est dans la recherche de la vérité qui se base sur des faits, une enquête ou un reportage se déroulent sur le terrain et non dans un bureau, devant un écran d’ordinateur et ses moteurs de recherche ou dans une bibliothèque, aussi bien garnie soit-elle. Le commentaire est une sorte de perversion du journalisme factuel – ce qui est une tautologie, car le journalisme ne peut être que factuel ! - car une opinion n’est pas un fait.

Meta affirme que les hallucinations (erreurs) de l’intelligence artificielle sont des « déclarations confiantes qui ne sont pas vraies », alors que Microsoft qui intègre l’IA dans ses PC affirmait de son côté que les systèmes d’IA sont « conçus pour être persuasifs, pas véridiques ». Un fait est vrai dans sa matérialité non dans sa représentation.

C’est en cela que l’Intelligence Artificielle Générative est contre-productive dans le journalisme. En somme il n’y a que les mauvais journalistes qui s’investissent dans l’Intelligence Artificielle Générative et à la question « qu’est-ce qu’un mauvais journaliste ? », la réponse est « c’est celui qui n’est pas Bob Woodward », le journaliste du Washington Post rendu célèbre par le Watergate qui fit tomber le président américain, Richard Nixon, non pas par ses commentaires mais par les faits qu’il avait révélés et rendus publics. Le mauvais journaliste en somme, c’est celui qui ne cherche pas les faits pour établir ou rétablir la vérité.

Cet état d’esprit est devenu systématique avec l’intelligence artificielle générative où l’on assiste à l’appropriation pure et simple des créations algorithmiques par leurs usagers qui se proclament écrivains, journalistes, essayistes, poètes. Bien entendu, il n’agit pas de condamner l’Intelligence Artificielle Générative qui est une révolution en soi mais de signaler les dérives qu’elle provoque, les effets pervers qu’elle porte en son Adn qui seront peut être corrigés ou minimisés à l’avenir mais il ne s’agit pas de faire des prédictions, il s’agit de questionner le présent…

Personnellement, je n’écris ni pour me souvenir ni pour oublier ou pour ne pas être oublié. Je ne sais même pas pourquoi j’écris et je ne me suis jamais posé cette question… en dehors du journalisme qui est « un métier de plume » que j’ai exercé durant une cinquantaine d’années pour me loger et me nourrir, pour subvenir aux besoins de ma famille.

Dans votre génération, publier était une aventure collective : discussions, soirées, tracts, refus. Quel est le livre marocain des années 70, 80 ou 90 que vous souhaiteriez voir réédité aujourd’hui pour qu’une nouvelle génération y trouve sa voix ?

Une génération littéraire n’a pas une voie, elle a des voies. Driss Chraïbi, Aziz Lahbabi, Ahmed Sefrioui appartiennent plus ou moins à une même génération, mais quelle similitude entre « La boite à merveilles » de Sefrioui et « Le passé simple » de Chraïbi ? De fait pour ma génération et celle qui l’a précédé, la littérature était en effet une aventure collective.

En France, André Breton ne serait pas André Breton sans le Surréalisme qui fit entendre les voix de Paul Eluard, Louis Aragon, Guillaume Apollinaire, l’inventeur du calligramme poétique, par exemple. En Tunisie, le groupe qui s’était constitué autour de la revue Alif a donné des noms comme celui de Salah Garmadi, Mohamed Aziza, Moncef Ghachem et Ridha Kefi. En Algérie, Jean Sénac et son émission « Poésie sur tous les fronts » ont donné les poètes de la génération des années 70 qui fait toujours référence, avec Youssef Sebti, Abdelhamid Laghouati, sans oublier que le groupe Aouchem que fréquentait Sénac a donné les grands peintres de ces 50 dernières années : Issiakhem, Khadda, Martinez, etc. Moi-même, j’évoluais dans un groupe créé à mon initiative, Le Terrain Vague qui se constituait de jeunes poètes en construction, si l’on peut dire, ainsi que le dit Lacan de l’enfant. Un jeune poète, un jeune écrivain a besoin des ainés pour l’aider à s’améliorer, d’un environnement humain et culturel pour s’épanouir à travers l’échange et la lecture, comme un enfant a besoin de ses parents pour apprendre à marcher et même à parler.

Dans cette dynamique le Maroc a fait école avec Souffles, une revue et un groupe animés par Abdellatif Laabi, dont sont issus les Tahar Ben Jelloun, Mostafa Nissaboury, Abdelaziz Mansouri, et tant d’autres romanciers et poètes encore.

Alif, Souffles, Poésie sur tous les Fronts furent porteurs de la révolution poétique, picturale et littéraire au Maghreb des années 60-70, sans oublier Intégal portée par Mohamed Melihi et la critique d’art Toni Maraini ou Pro Culture fondée et animée par Omar Malki, un véritable esthète de la poésie si cette expression signifie quelque chose.

L’esprit de groupe ne semble plus souffler sur la littérature Maghrébine, en général, marocaine en particulier. Si la production y est florissante, aucune revue ne semble porter cette dynamique et chaque auteur travaille dans la solitude, loin d’une quelconque dynamique de groupe comme en furent des modèles Alif, en Tunisie, Souffles au Maroc, dans les années 60-70.

Si la poésie est inexistante, dans cette littérature des années 2000, la complexité des formes littéraires et de la pensée semble avoir cédé devant la tentation de séduire que porte le maître-mot : communiquer. Ebranler le lecteur dans ses convictions, le faire adhérer à une vision du monde et de la société, fomenter la révolte esthétique semblent être devenus des archaïsmes littéraires qui ne font plus rêver les romanciers souvent autoproclamés, portés par une critique littéraire mondaine à souhait et de connivence qui s’autorise d’elle-même et seulement d’elle-même et jamais de l’histoire littéraire.

Quel livre, j’aimerais voir réédité ? Je n’ai pas de réponse à cette question par contre je conseillerais à un « jeune » auteur « en construction » de lire « L’enfant de sable » de Tahar Ben Jelloun, « Le chemin des ordalies » de Abdellatif Laabi, « La mère du printemps » de Driss Chraïbi, « Le livre du sang » de Abdelkébir Khatibi, « Les étoiles de Sidi Moumen » de Mahi Binebine, pour la littérature marocaine et de s’imprégner de la littérature mondiale, ne serait qu’à travers ses incontournables, classiques et contemporains. En poésie, je lui conseillerais sans hésiter la poésie de Tahar Ben Jelloun, Abdellatif Laabi et les poètes palestiniens dont il a traduit les poèmes, Mostafa Nissaboury, Mohamed Loakira, Mohammed Khaïr-Eddine, Abdelaziz Mansouri… et l’incontournable « Le lutteur de classe à la manière taoïste » de Abdelkébir Khatibi.

J’attirerais également son attention sur ce fait : nul n’est à sa propre école selon le principe que l’économie du langage à laquelle appartient la littérature est une économie circulaire. Depuis les temps les plus reculés, l’humanité ne fait que recycler les mots et les idées des générations passées… C’est peut être ça la grande leçon d’humilité d’Abou Nouwas qui demande à son Maître de l’autoriser à écrire des poèmes et qui l’autorisa sous condition : commencer par apprendre 1000 poèmes. Revenu annoncer à son Maître qu’il avait appris 1000 poèmes, celui-ci lui demanda de les oublier avant d’être autorisé à écrire de la poésie. La lecture de « L’auteur et ses doubles » de Abdelfattah Kilito est un chemin qui peut mener à cette forme d’humilité.

Dans la même perspective comment ne pas citer Rachid Boudjedra « En fait, écrire, c’est se souvenir, comme disait Proust. Se souvenir non seulement de soi-même mais aussi des autres textes. Nous retrouvons là la tautologie de l’intertextualité où finalement nous disons toujours la même chose, où toute littérature est la répétition d’une autre littérature et ainsi de suite. » ou encore Jorge Luis Borges qui disait « Quand on commence à écrire, on imite ses maîtres, par modestie ou par ambition. ».

D’abou Nouwas à Rachid Boudjedra, en passant par Jorge Louis Borges, l’écriture s’inscrit dans une forme d’épigonisme, souvent assumé, parfois nié, comme le montrent l’emprunt et le plagiat dans la littérature, la musique et les arts d’une façon générale.

Enfin, si vous pouviez parler au jeune homme que vous étiez en 1975, dans une revue militante ou une salle de rédaction, que lui diriez-vous à la lumière du monde littéraire de 2025, dans un monde où on like, scrolle… et oublie, un monde où on peut s’autoéditer en un clic. Est-ce une libération ou une solitude ?

Je lui dirais de la façon la plus simple qui soit qu’il ne faut pas lâcher la proie pour son ombre, la réalité pour son simulacre, la vérité pour le mensonge qui lui en tient lieu, par exemple dans l’information, sous forme de fake news et de deep fake. Comme Mr Jourdain, il doit apprendre à faire la différence entre ce qui est prose et ce qui est poésie ! En somme un écrivain comme un journaliste ne vient pas au monde par génération spontanée mais appartient à une lignée, s’inscrit dans l’héritage des maîtres qui l’ont précédé… Ni Dieu ni Maître est un slogan qui n’a pas de prise dans la réalité.

C’est André Breton qui disait qu’un mauvais poème reste un mauvais poème, fut-il surréaliste. Autrement dit, un mauvais poème est un mauvais poème qu’il soit écrit au crayon, au stylo, à la machine à écrire ou au clavier d’ordinateur, comme un plagiat reste un plagiat, copié d’un livre ou d’un fichier électronique.

J’expliquerais à ce jeune auteur ou journaliste que l’écrivain et le journaliste ne se font pas écrire leurs œuvres et leurs articles par d’autres personnes ou par l’Intelligence Artificielle Générative. La littérature comme le journalisme ne sont pas du « prêt à penser » ou du « prêt à écrire », ce sont des signatures qui ne s’approprient que leur création et jamais celle d’un autre auteur, d’un autre journaliste ou d’une application d’Intelligence Artificielle qui fonctionne selon des algorithmes, fut-elle le génie littéraire et journalistique lui-même… qui ne peut l’être, en fait, qu’en apparence et seulement en apparence.

Le journalisme n’est pas dans la synthèse documentaire, aussi fine et originale soit-elle, il est dans la recherche de la vérité qui se base sur des faits, une enquête ou un reportage se déroulent sur le terrain et non dans un bureau, devant un écran d’ordinateur et ses moteurs de recherche ou dans une bibliothèque, aussi bien garnie soit-elle. Le commentaire est une sorte de perversion du journalisme factuel – ce qui est une tautologie, car le journalisme ne peut être que factuel ! - car une opinion n’est pas un fait.

Meta affirme que les hallucinations (erreurs) de l’intelligence artificielle sont des « déclarations confiantes qui ne sont pas vraies », alors que Microsoft qui intègre l’IA dans ses PC affirmait de son côté que les systèmes d’IA sont « conçus pour être persuasifs, pas véridiques ». Un fait est vrai dans sa matérialité non dans sa représentation.

C’est en cela que l’Intelligence Artificielle Générative est contre-productive dans le journalisme. En somme il n’y a que les mauvais journalistes qui s’investissent dans l’Intelligence Artificielle Générative et à la question « qu’est-ce qu’un mauvais journaliste ? », la réponse est « c’est celui qui n’est pas Bob Woodward », le journaliste du Washington Post rendu célèbre par le Watergate qui fit tomber le président américain, Richard Nixon, non pas par ses commentaires mais par les faits qu’il avait révélés et rendus publics. Le mauvais journaliste en somme, c’est celui qui ne cherche pas les faits pour établir ou rétablir la vérité.

Cet état d’esprit est devenu systématique avec l’intelligence artificielle générative où l’on assiste à l’appropriation pure et simple des créations algorithmiques par leurs usagers qui se proclament écrivains, journalistes, essayistes, poètes. Bien entendu, il n’agit pas de condamner l’Intelligence Artificielle Générative qui est une révolution en soi mais de signaler les dérives qu’elle provoque, les effets pervers qu’elle porte en son Adn qui seront peut être corrigés ou minimisés à l’avenir mais il ne s’agit pas de faire des prédictions, il s’agit de questionner le présent…

L'accueil

L'accueil